经济部产业技术司副司长周崇斌指出,生成式AI与高速运算推升资料中心流量自2010年至2024年暴增逾70倍,进而驱动高速传输与高效能晶片需求。技术司近5年投入近400亿元,聚焦AI、高效能运算(HPC)、矽光子、先进封装与化合物半导体,推动晶片软硬整合与自主制造,强化供应链韧性。

工研院已开发国内首款1.6 Tbps矽光子光引擎模组,并与日月光合作建构「矽光半导体开放式平台」,提供设计到封测的一站式服务。同时,全球首创的3D客制化晶片模组则让晶片如积木般快速组合,缩短七成开发时间并降低成本,已服务逾133家业者,带动21亿元投资。

工研院副总暨电光系统所所长张世杰表示,传统光电架构逐渐逼近极限,工研院突破性开发矽光子光引擎模组,整合光电元件以提升频宽与效率,并链结产业打造开放平台,协助业者进军国际市场。另一项全球首创的3D客制化晶片模组,将半年以上的开发缩短至12周,体积缩小三成仍能整合多种运算与传输功能,并已技转巽晨国际,携手欣兴电、鼎晨科技建置试产线,成为AIoT产业的重要推力。

矽光子技术国际接轨 加速高速传输新里程碑

工研院成功研发台湾首款 1.6 Tbps 矽光子光引擎模组,效能已达国际水准,能对标 NVIDIA GTC 2025 展示的最新进展。其核心优势在于借由矽光子结合先进封装技术,将光电元件高度整合,使资料可即时传输,大幅降低延迟、提升频宽与效率,为资料中心与高效能运算所需的超高速、低功耗传输能力奠定基础。工研院并与日月光及国内业者串联,打造「矽光半导体开放式平台」,结合 2.5D/3D 高密度设计与 224Gbps/Lane 多通道量测能力,并以异质封装提供完整解决方案。透过一站式服务,台湾业者能更快切入全球高速传输市场,抢占下一代资料中心与 AI 运算的战略蓝海,强化在全球半导体供应链的竞争地位。

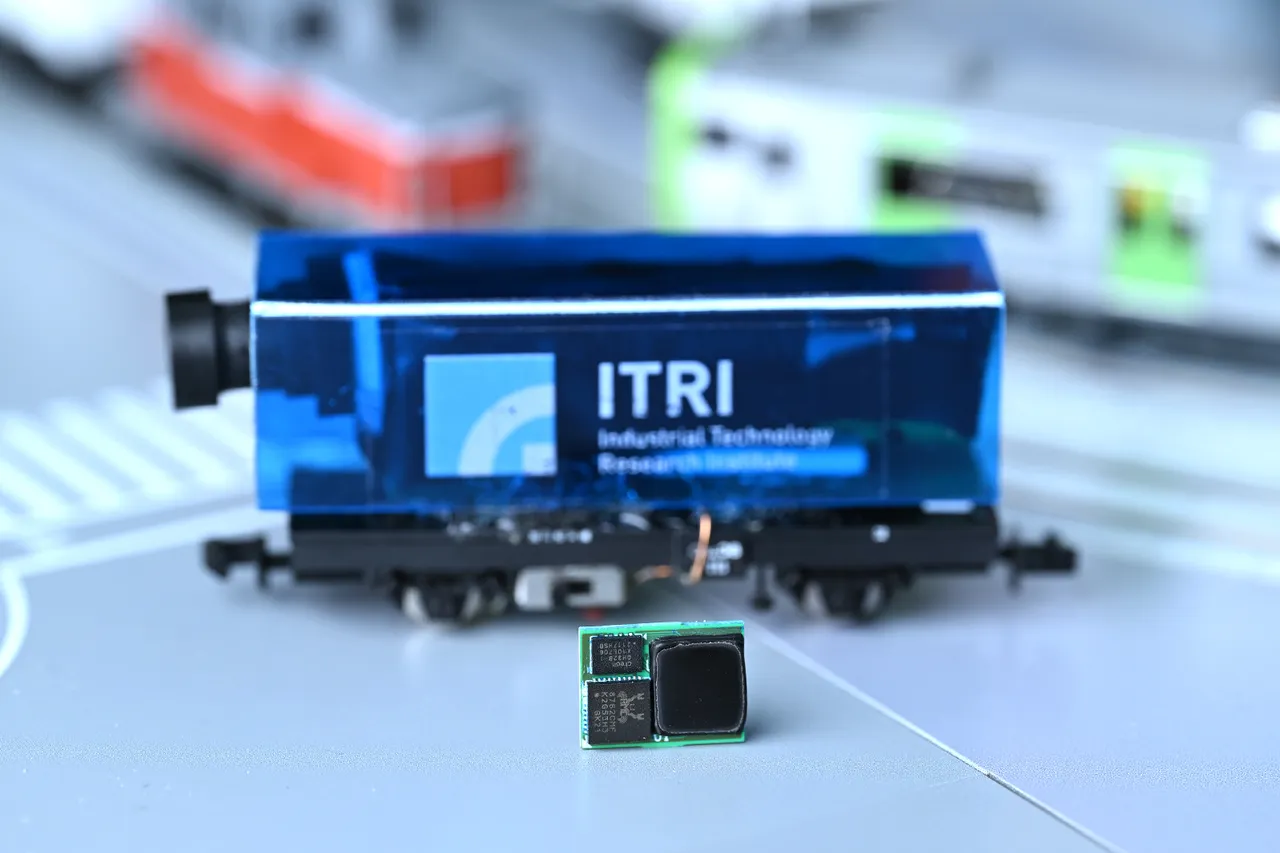

全球首创3D客制化晶片通用模组 小晶片推动AIoT加速上市

传统系统级封装(SiP)开发时程往往需半年至一年,且因反复验证而影响上市进度。工研院全球首创「3D 客制化晶片通用模组」,透过预制连线基板与内嵌主动式切换晶片,能将开发时间缩短至 12 周,效率提升七成。此技术不仅制定公规基板并符合 JEDEC 国际标准,确保高良率与低复杂度,还能如积木般灵活组合,让业者无需从零设计,即可快速推出新品。模组体积缩小三成,仍能整合 Full-HD 影像处理、AI 运算及 RF 传输等功能,适用多元感测器与 AIoT 应用。目前已成功技转巽晨国际,并携手欣兴电、鼎晨科技建置试产线,预计覆盖七成 AIoT 市场应用,并带动超过 21 亿元投资,成为台湾 AIoT 产业的加速引擎。

显微干涉同步检测模组 一站掌握晶圆尺寸与形貌

随著先进封装叠层制程日益复杂,传统检测方式需多台设备才能分别掌握尺寸(2D)与形貌(3D)资讯,导致时间与成本增加。工研院研发的「显微干涉同步检测模组」创新整合 2D 显微与 3D 干涉於单一光路设备中,能省去多站搬运与重新对位程序,检测时间缩短 50%,设备成本降低 40%。该模组具备 400μm 大范围与小于 0.5nm 的奈米级高解析分析能力,能精准应对先进封装日益严苛的检测需求。技术已协助承湘科技开发 5G 天线模组检测设备,并与台湾暹劲合作开发 HAMR 硬碟检测设备,展现跨领域应用价值。此模组的导入不仅提升产线良率,更为台湾检测设备技术树立新标竿。

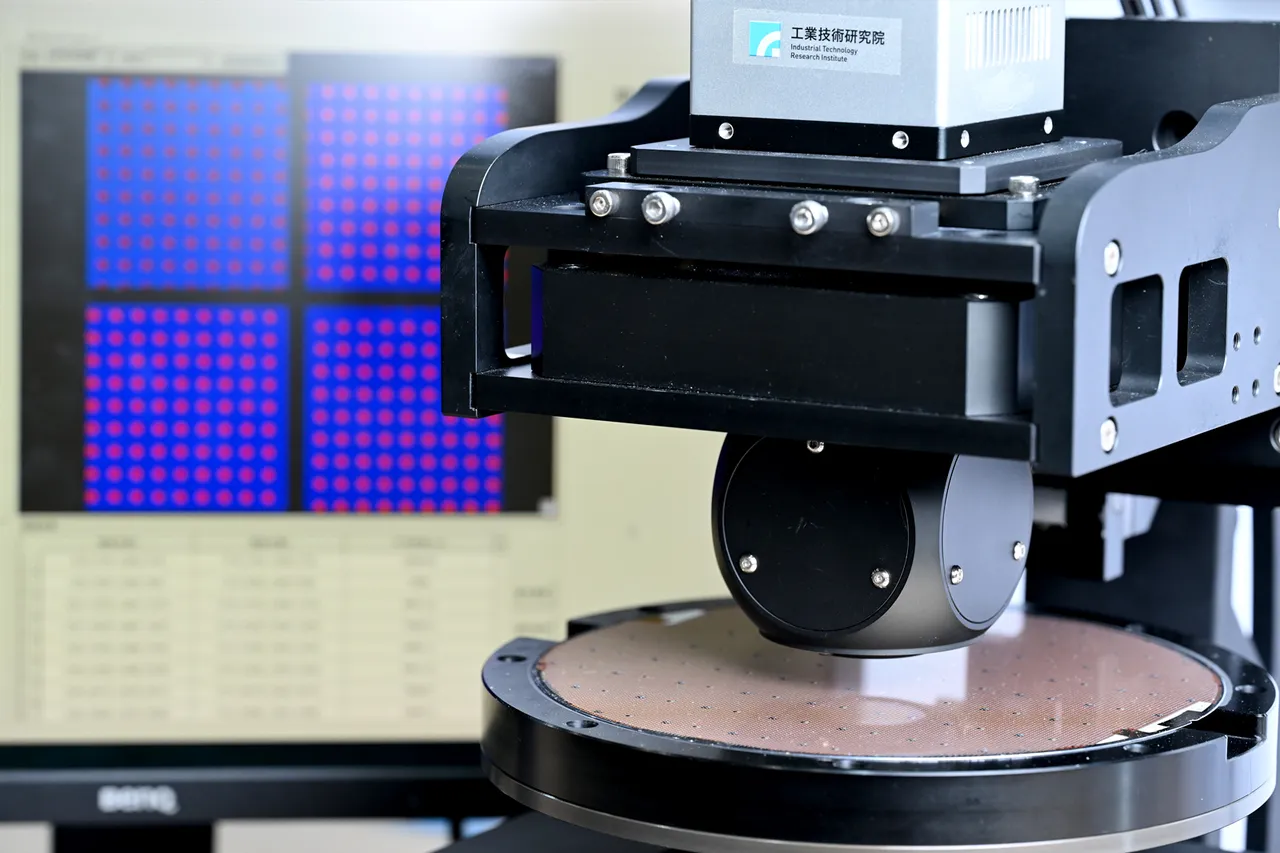

阵列视野×奈米精度:次世代封装高效检测方案

全球半导体与电子制程先进封装产能持续扩张,对检测效率的需求日益提高。工研院首创微型化阵列式镜组技术,开发 2×2 多镜头自动化显微校准方案,实现奈米级检测的高效突破。相较传统单镜头检测系统,本技术扩大四倍检测视野,仍能维持高精度,并将检测效率提升 4 至 10 倍,适用于 μLED、被动元件及先进封装产业的线上检测。该技术已与国内设备商与系统整合商合作,完成雏型设备开发,并通过国家标准技术研究所(NIST)标准件、μBump 与 μLED 样品验证。此创新方案能有效解决产线大规模检测的瓶颈,协助台湾在高阶检测市场抢得技术先机。

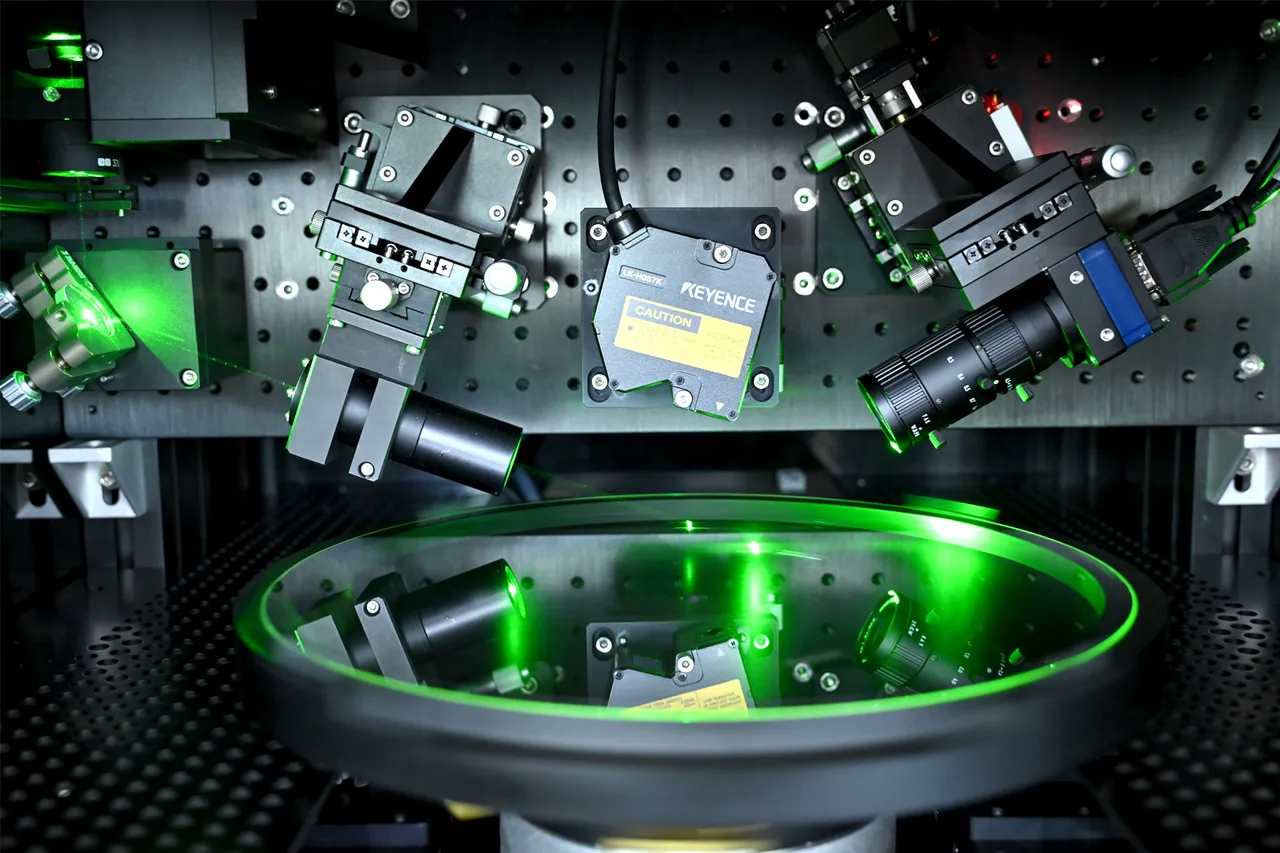

圆表面粒子检测设备 精准监控透明晶圆品质

晶圆表面粒子检测是半导体制程中的关键一环,但现有光学检测技术普遍速度慢、灵敏度不足,难以满足透明晶圆与更小粒径需求。工研院自主开发「倾斜入射雷射散射光学模组」及专属演算法,可应用于矽、碳化矽与玻璃材料,检测粒径最小可达 0.2 μm,并能在 4 分钟内完成 8 吋晶圆检测。该技术目前已协助国内晶圆厂导入,透过晟格科技与和亚智慧科技,应用于玻璃载板与 SiC 晶圆线上检测,协助产业提升良率与降低成本。同时,这项成果也弥补了国际上缺乏透明晶圆检测标准的空缺,让台湾不仅能自主掌握检测设备开发,还能进一步强化供应链韧性,提升在先进半导体制程的国际话语权。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞