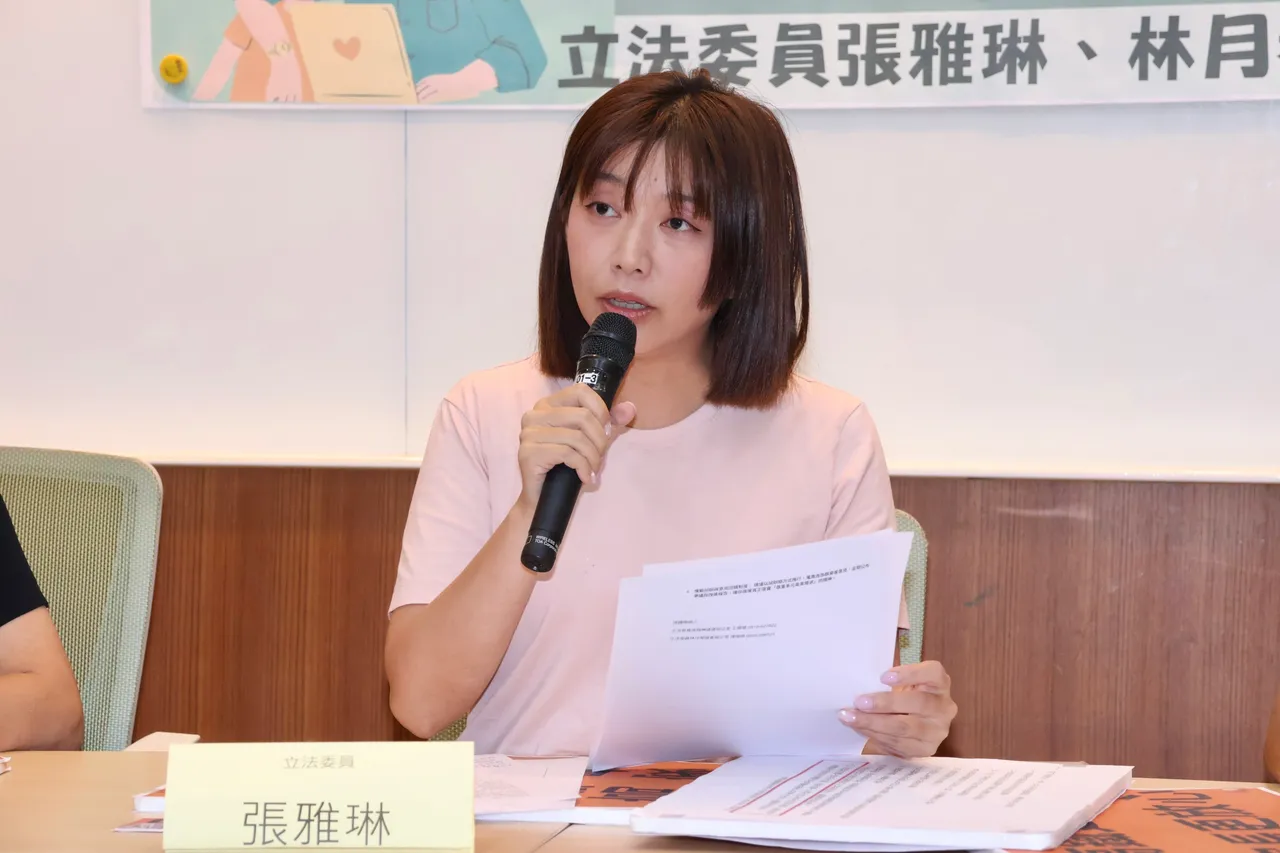

张雅琳指出,高铁推出「宁静车厢」的出发点是希望提升品质、让旅程更舒适,值得肯定,然而,长期以来社会上对孩子声音给予的各种指教,累积家长对大众运输工具的焦虑。她引用联合国儿童基金会在「儿童友善交通与道路安全指引」中,提及公共运输应让家庭能安心使用。因此,若制度上让「家长担心被投诉而不敢带孩子搭车,或让孩子被视为潜在的「噪音来源」,就违背了儿童友善社会的精神。张雅琳表示,台湾推动少子女化政策多年,除了补助或托育资源,更需要打造能支持家长育儿的日常环境,公共运输不只是移动工具,更是社会共融的公共空间。张雅琳呼吁,高铁公司应进一步思考,车厢分区或宁静车厢范围,强化车厢儿童友善的宣导与人员训练,兼顾秩序与安静的同时,给予家长与孩子一个被理解的空间。

林月琴指出,政策初衷虽立意良善,旨在降低噪音、提升乘车品质,但台湾民众整体乘车礼仪已相当成熟,若仅为宣导礼仪而全面推行「宁静车厢」,恐流于多此一举,未能切中问题核心,真正的问题在于公共运输「亲子友善」的缺乏。高铁尚未明确规划「亲子车厢」或家庭友善空间,却先行要求全面安静,让育儿家庭承受不必要的压力与焦虑。高铁近期发放贴纸、小点心安抚孩童的做法,也容易让家长与孩子被标签化,忽略了孩童哭闹是自然表达需求的行为。林月琴强调,高铁应参考国际经验,评估多元车厢分区与弹性管理机制,并强化列车人员教育训练,在面对婴幼儿哭闹等不可控情况时,应以同理心与包容的态度处理。同时,政府与社会也应共同推动「宝宝哭泣我OK」的公共运输文化,让家长不再需要为孩子的存在而道歉。

台湾亲子共学教育促进会理事李佳纭则呼吁高铁公司应检讨「宁静车厢」政策。李佳纭指出,政策让许多家长害怕带孩子搭高铁,担心孩子说话、哭闹会被投诉,造成隐形压力。李佳纭强调,孩子的声音是公共生活的一部分,不该被视为干扰。问题不在于声音太多,而是社会包容太少。她呼吁高铁应从「理解多元」出发,打造能共融不同年龄与需求的公共运输空间,让父母与孩子都能自在出行,而非被迫沉默。

记者会结论指出,参考欧美及日本列车政策,都是依据各族群多元需求,安静与友善并不冲突,重点是规划设计是否有体贴不同乘客的使用情境。因此提出四点诉求,呼吁高铁公司及交通部正视亲子需求,第一,检讨「宁静车厢」政策适用范围:应重新评估是否适合在全时段、全车次全面推行,避免政策过度僵化,忽略不同乘客需求;第二,明确订定3C产品使用规范: 对电子设备使用应清楚说明音量、耳机及通话等限制,并加强宣导,让乘客理解并遵守规范;第三,建立例外与保障机制: 政策文字中应明确排除「婴幼儿及特殊需求旅客」,列车服务人员应接受相关情境训练,避免误导、误判或歧视;第四,推动试办与意见回馈制度: 建议以试办期方式推行,搜集各族群乘客意见,定期公布争议与改进报告,确保政策真正落实「尊重多元乘车需求」的精神。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞