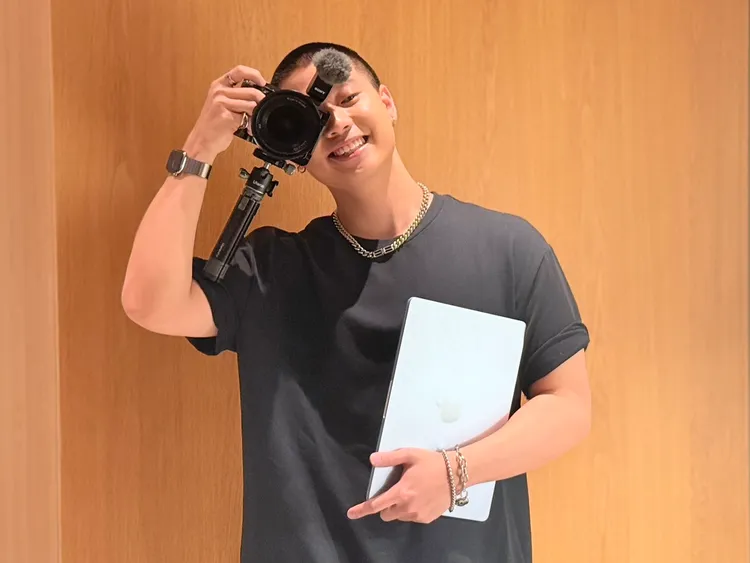

从热血高中生到温柔创作者,一人作业的养成起点

在访谈中进藤喜彦透露自己的创作起点,来自一段高中时期的冲动。原先他只是想拍一支跳舞作品,就去直接敲开影像制作公司的门,并自信地说:「我有两万预算,可以请你们帮我拍一支片吗?」对方从乍听下的错愕,到被他的坚持与热情影响,后协助他介绍另外适合的的影像制作团队。就这样历经了两次经验,身为学生的他也因无法再负担制作费用,开启了他自学剪辑、自主创作的路,这段过程也因此成为他走向全职影音创作者人生转捩点。

从iMovie开始,靠著搜寻YouTube自学,他踏上了不靠团队的剪片之路。直到频道破十万订阅前,他仍坚持使用iMovie完成所有影片,不接业配、不仰赖剪接师,只凭著一人作业,周周更新。创作主题从生活琐事、旅游Vlog到恋人互动,他总能以细腻节奏与画面语言,剪出一种独属的温柔。

「YouTube吸引我,是因为它让每个人都能用自己的语言说话。」他说。频道不是流量公式的产物,而是他与生活、观众,以及内在情绪的连续对话。

Apple全家桶不是炫耀,是与创作最亲密的节奏感应器

如果说创作是持续的情绪输出,那设备就是让这份情绪不被中断的节奏器。进藤喜彦的工作流程中,Apple生态系早已是不可或缺的核心。从M2 Max的Mac Studio作为主力剪辑机,到M4 Mac mini作为旅拍行动站,他根据情境灵活切换硬体角色,打造出专属的「一人创作生态」。

他的剪辑素材动辄4K、长达35分钟以上,有时还会堆满调色与三层Plugin。即便如此,Mac Studio输出影片仍丝滑顺畅,让他称之为「剪片怪兽」。而Mac mini则以极高的CP值与轻便性,在他出国拍摄时成为最值得信赖的旅伴。他甚至实测过两台剪同一支影片,输出差距仅12分钟,「如果不是那种到截稿前在分秒必争赶输出的话,Mini完全可以胜任。」

M4 iPad Pro也是创作流程的一环。搭配Apple Pencil Pro与巧控键盘,它不只是记笔记的工具,更能手写草图、直接剪片,甚至成为Mac的延伸萤幕(Sidecar)。从灵感诞生到实作输出,他的每一步几乎都被Apple设备包覆。

「因为我本身不会打字,所以我就可以靠听写。」他用iPhone的语音输入功能来整理脚本,搭配Notes、Spotlight与iCloud同步,让工作效率自然流动。他说这种全装置的同步感,就像是「一套完全为一人作业而生的节奏系统」。

情绪与效率同等重要,设备与创作之间,是生活美感的延伸

进藤的影片,最迷人之处在于节奏。那种节奏不只是时间点的推移,而是一种声音与画面交错的「情绪流动」。为了更好地捕捉这股氛围,他在剪辑时特别倚赖AirPods Max。「开启空间音讯后,我仿佛可以走进作品里,用音乐的呼吸来剪画面的节奏。」

他也坦言,虽然创作初期只靠iPhone录影,但随著作品需求提升,对设备的投资变得不可避免。「如果特效跑一次要10秒,整部影片就可能多花两小时。」对于周更六年的他而言,每一秒钟的效率都是生命。因此他强调:「设备是创作者最早的助理,在你还没能力组团队时,它就是你的影像伙伴。」

他工作时会搭配Procreate画分镜、用Lightroom调色、靠Notion安排日程与记帐,工具不在多,而在精准。他甚至会用iPad上的Final Cut Pro剪出完整影片,因为「用手去碰触画面的那种感觉,是滑鼠永远给不了的创作自由。」

而在这所有硬体之间串联的灵魂,是Apple的生态系统本身。从AirDrop传档,到Sidecar延伸视野,再到iCloud跨装置同步,他用这些「看似日常的小功能」,支撑起了一人工作流的整体效率与美感一致性。

进藤喜彦说,他的影片不追求浮夸,不复制热门,而是希望让人觉得「原来生活也可以被这样好好记录」。对于想踏入创作的年轻人,他的建议是:「先用你手上的iPhone开始拍吧,不需要等设备完备才起步。」

设备可以升级、剪辑技巧可以练习,但能够持续六年周更、维持独立美感的,是那份一开始就存在心里的热情。而Apple,刚好让它,更漂亮地被说出来。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞