急诊壅塞等不到床 医护累惨无力心更累

近来,第一线医护频频指出急诊、门诊壅塞问题,连立委都发现,立院同仁前天(5日)带家人到台大医院挂急诊,竟发现整个急诊室只有2名护理师,却有40个病患候诊,高达1:20的护病比,完全超出法规负荷,而且急诊现场的公告更直白写著「人数暴增」,告诉民众「急诊病人数已超出原有空间及规划」,还预告就诊患者「严重壅塞下,推床不足」、「等候急诊推床需数小时至一天以上,等待住院需达5-7天以上」,让病患与家属全都无奈摇头叹气。

急诊壅塞跟医护人力有直接关系,台大医院企业工会就指出,台大医院住院医师的固定薪资仅约5万元,换算时薪仅约200元,甚至还需在晚班后直接搭高铁南下支援台大云林分院,长时间超负荷工作让医师身心俱疲,只会降低医师诊疗水准而已。

而第一线急诊医师杨大纬也提到,就在上周228连假值小夜班时病人很多,因忙碌无法细问呕吐挂急诊的小病人,但先施打止吐针稍后再评估,却让家长不满,质疑诊疗过程,还呛「病人多是你们的事,不关我们的事」,他说这样著急无心的一句话,可以瞬间毁掉心情,更让他感到心非常累。

护理职场环境更惨 爸爸生病想请假还被「绑架」

护理人力吃紧更是全台拉警报,一名网友在Dcard发文,提到妈妈担任东部某医院的资深护理师,升任护理长后,开会、做行政工作外,还是要轮值大夜班,几乎所有时间都耗在医院里,每天睡不到4小时,回家时手机不敢离身随时on-call,让他担心「我妈会因为工作累到猝死」。

更有一名护理师在社群平台Threads分享,她的学姐因父亲中风住进急诊,却被护理长拒绝请假,理由是:「你走了,病人谁来顾?」该护理师不禁感叹:「我们照顾了所有人,却无法照顾自己的家人。」这些全都是医护人员现在面临的职场悲歌。

被当服务业呼来唤去 护理师尽力了还是不够

不愿具名的护理师私下告诉《壹苹》记者,她说现在面临的职场现况,只能用「地狱」来形容,「我有时候一个人要照顾超过规定的护病比的病人数,事实上根本忙不过来。」她举例,「有时候病人按铃叫人,但我们手上正在处理其他病人,结果家属就会开始抱怨甚至投诉」,她说自己就被骂过「服务不好」、「不够积极」,可是她想要平反「我们不是不想顾,而是真的顾不来!」

这名护理师坦言,有时候轮值大夜班、小夜班和白天班,时差都还没调好就要接著继续上班,而且已经真的很累的时候,家属却还要来骂我们态度不好,甚至认为护理师是「服务业」,应该要随时服务病人。她说,「面对这种状况时谁能不难过?我已经尽力了,可是这个环境就是这样,所以我们都跟学弟妹说『能跑就跑!』、『快逃!』」。

其实护理师工作常见的环境压力问题不胜枚举,一名医学中心护理师就说,无论是大夜班、小夜班或白天班,都需要提早到班30分钟以上,因为要与前一班的同事针对病人状况进行交接,而下班时也需要再多花30分钟与下一班的同事交接,每天「做功德」1个多小时,一个月下来可能「无偿加班」近20个小时,而且时常从上班忙到下班团团转,连喝一口水、吃一口便当的时间都没有。

甚至有护理师私下指出,听过部分医院人力实在短缺,但为了支援照顾病患,甚至下班后再以「领现金上黑班」的方式继续上班,但是该护理师说,虽然可以赚到额外工资,但连上2个班长达10多个小时,护理师体力早已透支,即使照护没有出状况,也可能没照顾好病人,自己先成为同事照顾的对象。

护理人员离职率不断攀升

根据《113年护理人力监测指标》报告,虽然护理人数持续增加,但成长率逐渐放缓,离职率却不断攀升,今年1月相比去年12月,台北市、台中市、台南市、高雄市共减少296位执业护理师。

2024年12月 vs. 2025年1月护理人数变化:

台北市:32,060人 → 31,920人(减少140人)

台中市:25,623人 → 25,584人(减少39人)

台南市:16,721人 → 16,671人(减少50人)

高雄市:25,573人 → 25,512人(减少61人)

除了上述4个直辖市有护理师大幅离职外,加上其他县市,全台统计2个月来就有超过500位执业护理师离职,护理人员的短缺问题已影响医疗品质,而基层诊所与长照机构的护理人力成长有限,使得医院压力无法分担,进一步加重护理人员的负担。

医护离职7大原因 与病患、家属互动最关键

《壹苹》透过舆情系统分析发现,医护离职的7大主要原因为「病患与家属的不合理对待」、「工作环境压力」、「薪资待遇偏低」、「职业发展问题」、「工作负担过重」、「职场人际关系复杂」、「长期职业伤害与健康问题」,其中比例最大的三大关键原因分别为:工作环境压力、病患与家属的不合理对待,以及其他更好的职业发展。

首先,「工作环境压力」是医护离职的重要因素之一。根据情绪线图,「工作环境压力大」的声量在不同周期内持续升高,显示医护普遍面临高强度的工作负荷。此外,长条图显示该因素在所有离职原因中占比达22.5%,仅次于「病患与家属的不合理对待」。这说明医护的工作环境充满压力,可能来自人力不足、工时过长以及高风险的临床环境,使许多人选择离开这个职场。

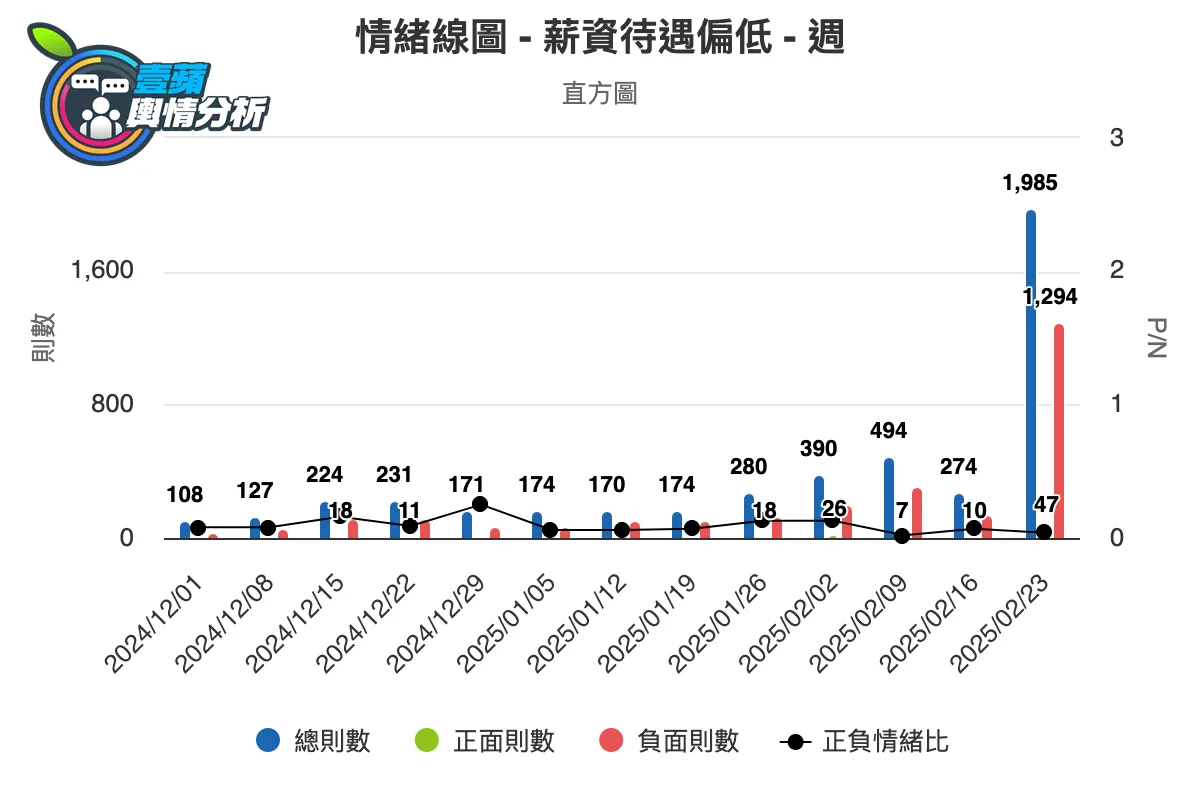

薪资问题容易让医护选择转职

其次,「薪资待遇偏低」及「职业发展受限」也是影响医护专业人员离职的因素。图表显示,「薪资问题」的声量达17.4%,而「其他更好的职业选择」则有18.9%,显示许多医护人员认为其他行业可能提供更好的报酬与发展机会,凸显出许多医护认为「付出(工作内容)与回报(薪资收入)不对等」。此外,「长期职业伤害与健康问题」(5.5%)也说明医护工作对身心健康的挑战,让许多人选择转职。

最后,「病患与家属的不合理对待」更是关键因素。根据统计图表,这项原因的声量最高,占比达25.7%,显示医护人员经常遭受病患或家属的情绪化对待、辱骂甚至肢体冲突。在情绪线图中,某些周期的负面情绪明显飙升,尤其是在2025年1月上旬,就是近期爆发急门诊壅塞的时期,显示在工作繁忙之余,医护受到病患、家属的不当对待,对于许多医护人员的心理健康产生严重影响,导致他们萌生离职的念头。

急诊医师看问题 加薪也留不住人

大林慈济医院急诊部主任李宜恭医师就指出,急诊、门诊壅塞就是因为医院病床不足,其实这跟护理人员短缺有很大关系。因为法规虽然规定护理师照顾病人的比例(护病比)不能超过一定标准,但关键是护理人力只要不足,就算有空病床也开不出来,就会间接导致门诊及急诊「塞车」。

李宜恭说,卫福部现在为了解决急诊壅塞,说要新增急诊护理费、留观床医师诊察费等,但是「以前健保不认为急诊需要留观,所以不给诊察费,导致病人卡在急诊,却得不到完整照顾。现在虽然说要开始补助急诊病床护理费,也增加重大外伤的给付,但核心问题还是病床不够啊!」

他更怀疑新增急诊护理费、留观床医师诊察费,是否真的能让辛苦的医护都实际加到薪。李宜恭医师说,其实急诊和门诊的医师、护理人员流失,不只是薪水问题,压垮他们的那一根稻草,就是很多医疗人员被病人或家属不合理对待,轻微的只是咆哮、怒骂,严重的还会出现暴力行为,导致大家都心寒,所以就算薪水提高,也不一定留得住人。

医护也要顾健康 最怕心理压力更怕身体出毛病

《壹苹》透过舆情系统分析还发现,医护人员最在意的职业伤害问题中,「听力受损」 是一大关注焦点。急诊室环境充满机器警报声、患者呼喊声与医护人员的沟通声,长时间暴露于高分贝噪音,容易导致听力损伤,许多医护人员因长期忽视轻微耳鸣或耳朵不适,导致病情恶化。

此外,医护人员也十分关注脊椎、骨骼与关节损伤,尤其是急诊医护需长时间站立、搬运患者与应对高强度工作,导致腰椎间盘突出、关节退化与脊椎压力累积等问题。舆情系统分析显示,「脊椎」、「关节」、「骨质」 等词汇频繁出现,显示这类伤害的普遍性。长时间姿势不良、轮班频繁导致的睡眠品质下降,也会进一步加剧身体疲劳与骨质疏松风险。

落实医疗分级 需重新检讨健保资源

面对医疗困境,卫福部提出两波对策,其中第一波短期应对措施:包括1.强化医学中心病床调度、2.推动区域医院联防机制、3.加强民众分级就医资讯。

更有第二波中长期策略:包括1.行政院核定12项护理人力计划,并编列66.85亿元公务预算,以补助护理人员薪资,留任医院人力。2.健保署与学界合作,调整健保支付标准,推动在宅急症照护(ACAH)、门诊静脉抗生素治疗(OPAT)及提早出院在家治疗(ESD)等计划,以减少住院需求。

但对于卫福部的政策,李宜恭医师认为,短期内可以透过「在宅照护」,让病人在家完成治疗,或让轻症患者转到地区医院,减少大医院的压力。但长期来看,政府仍需要从政策上改善,增加护理人力,并让医院更愿意投入急重症照护。目前健保已经针对重大疾病提供额外补助,但这可能会影响其他小病的医疗费用。

李宜恭强调,如果不增加健保资源,未来可能会面临「大病小病都顾不好」的窘境,政府应该重新检讨健保预算与点值政策,确保大家都能获得妥善的医疗照顾。

急门诊塞车问题难解

台湾急诊医学会表示,急诊壅塞问题并非仅限于急诊端,而是整体医疗体系的问题,根本解决方案应从病房管理、健保给付调整、护理人力配置等方面入手。

台湾急诊医学会建议,应设立「急诊紧急应变机制」,确保未来在突发状况下,能够迅速启动相应措施,以减少对医疗体系的冲击,并且期待积极推动政策变革,确保急诊壅塞问题获得有效改善,保障病人安全,维护医疗品质,建构韧性医疗体系!

◎研究方法说明:《壹苹新闻网》本次研究采用OpView社群口碑资料库,统计期间为2024年12月1日至2025年2月28日。

火線話題 | 急诊壅塞

這篇報導屬於「 急诊壅塞 」主題

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞